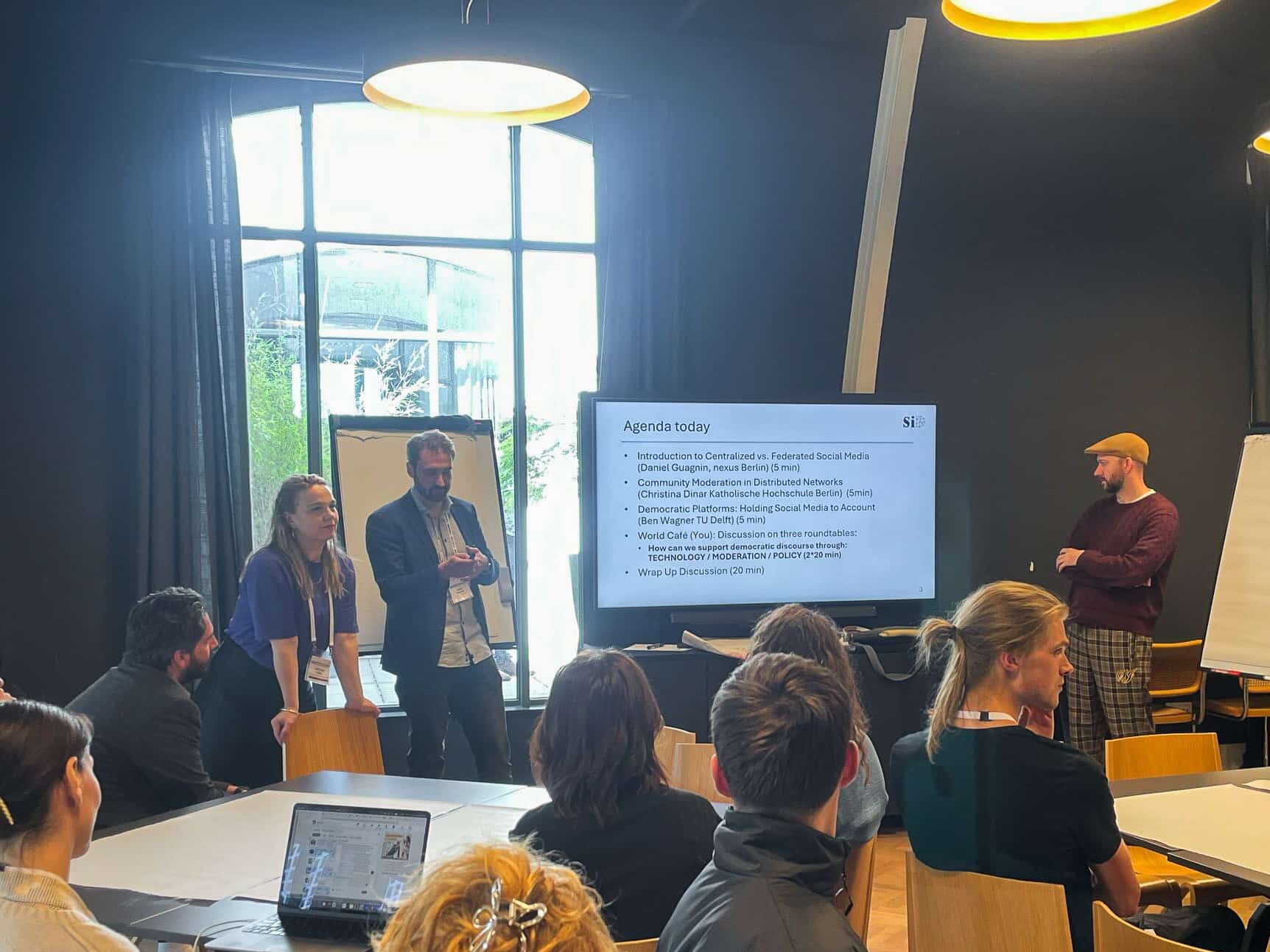

Im Rahmen der CPDP-Konferenz (Computers, Privacy and Data Protection Conference) in Brüssel hat Daniel Guagnin vom SID-Projekt (nexus) zusammen mit Ben Wagner (TU Delft) und Christina Dinar (KHSB Berlin) einen partizipativen Workshop zum Thema „Democratizing Social Media: Socio-Technical Architecture as Digital Governance“ durchgeführt. Im Rahmen des Workshops wurde das Verhältnis sozialer Medien und demokratischer Teilhabe untersucht und hinsichtlich der Problemfelder Architektur, Moderation und Regulierung diskutiert.

Architektur

Die Diskussion über Plattform-Architekturen behandelte insbesondere die Vorherrschaft der großen kommerziellen Anbieter und die sich hieraus ergebenden Konsequenzen für den demokratischen Diskurs. Die Teilnehmenden erörterten die politischen Implikationen zentraler, geschlossener Plattformen wie Twitter/X und Instagram und kontrastierten sie mit den Möglichkeiten dezentraler, offener Protokolle wie ActivityPub oder AT Protocol.

Hinsichtlich der Anforderungen an ein demokratisch operierendes Netzwerkprotokoll betonten die Teilnehmenden insbesondere größtmögliche Transparenz in der Sortierung ihrer Feeds sowie deren Individualisierung gemäß selbst gewählter Kriterien. Die Intransparenz der etablierten Plattformen wurde vor diesem Hintergrund als Problem für den demokratischen Diskurs benannt.

Gleichwohl beschrieben die Teilnehmenden auch eine übermäßige Individualisierung insofern als problematisch, als sie eine „Verinselung“ des öffentlichen Diskurses noch verstärken könnte. Während offene Protokolle zwar prinzipiell die Verknüpfung unterschiedlicher Instanzen ermöglichten, sei empirisch doch nach wie vor die Herausbildung vereinzelter „Diskursgemeinschaften“ zu beobachten.

Als Hindernisse für die weitere Verbreitung offener Protokolle identifizierten die Teilnehmenden insbesondere die aus Netzwerkeffekten resultierenden sozialen Kosten des Wechsels (“switching costs”) sowie die mit oft langjährigen Nutzungsgewohnheiten einhergehenden Trägheitseffekte (“status quo bias”).

Moderation

Im Rahmen des Workshops diskutierten die Teilnehmenden außerdem verschiedene Ansätze der Inhaltsmoderation (“content moderation”). Die geschlossenen, kommerziellen Plattformen wurden für die automatisierte Durchsetzung willkürlich gesetzter Regeln kritisiert. Das demokratische Potenzial dezentraler, interoperabler sowie quasi-öffentlicher Netzwerkstrukturen (“Fediverse”) wurde demgegenüber in der gemeinschaftlichen Aushandlung von Moderationsregeln erkannt.

Anschließend entwickelten die Teilnehmenden Vorschläge für Bildungsinitiativen, um Nutzer*innen in verantwortungsvoller Moderation zu schulen. Eine wesentliche Erkenntnis bestand darin, dass die gegebene Vielfalt der Plattformen und Moderationsansätze eine wertvolle Ressource darstellt, um innovative Lösungen für die Herausforderungen der Online-Kommunikation zu entwickeln und Diversität im politischen Diskurs zu gewährleisten.

Regulierung

Mit der Frage der Regulierung wurde abschließend diskutiert, mit welchen gesetzgeberischen Maßnahmen den identifizierten Defiziten digitaler Plattformen begegnet werden könnte. Die Teilnehmenden waren sich einig, dass die gesetzliche Sanktionierung aufhetzender, verleumderischer oder diskriminierender Sprechakte auch im digitalen Raum durchgesetzt werden sollte. Darüber hinaus solle staatliche Regulierung auf eine Steigerung der Interoperabilität einzelner Plattformen sowie eine größere verpflichtende Transparenz von Moderationsentscheidungen hinwirken.

Fazit

Architektur, Moderation und Regulierung sind wesentliche Aspekte demokratischer Online-Plattformen. Im Rahmen des Workshops erwiesen sich insbesondere die Transparenz sowie die demokratische Legitimierung von Moderationsentscheidungen als zentrale Anforderungen des öffentlichen Diskurses im digitalen Zeitalter. Auch die Förderung offener Protokolle und die hiermit einhergehende Interoperabilität unterschiedlicher Plattformen wurde nachdrücklich befürwortet, wobei die Notwendigkeit individueller Souveränität über geteilte Informationen für viele Teilnehmende eine wesentliche Rolle spielte. In der Regulierung digitaler Plattformen sollten diese Aspekte Berücksichtigung finden, um eine demokratische Kultur der öffentlichen Auseinandersetzung zu bewahren und zu stärken.

Die CPDP 2025 bot wertvolle Einblicke in die Demokratisierung digitaler Plattformen und die Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, um eine inklusivere und gerechtere Online-Umgebung zu schaffen. Wir danken allen Teilnehmenden für die anregende Diskussion und hoffen auf eine Fortsetzung im kommenden Jahr.

Im Rahmen des Projekts „SID – Sicher im Datenverkehr“ (gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt) untersuchen wir die Grundrechtsrisiken personalisierter Werbung und personalisierter Informationen im digitalen Raum.